小学生の息子は多動症と診断されていて、じっと座っているのがとても苦手です。薬を使うことにはまだ抵抗があり、できれば本人の特性を理解し、温かく見守ってくれる塾を探してきました。でも実際には「ある程度集中できる子が前提です」と言われたり、「他の生徒への影響が心配」と遠回しに断られたりすることが多く、なかなか受け入れてくれる塾が見つかりません。親としては、勉強が好きな子の気持ちを応援してあげたいのですが、このまま通える塾が見つからなければ、やはり通塾はあきらめるしかないのでしょうか。

教育のプロの視点からアドバイス

教育のプロの視点からアドバイス

保護者の視点からアドバイス

保護者の視点からアドバイス

法的安心の視点からアドバイス

法的安心の視点からアドバイス

本サービスで提供されるアドバイスや見解は、あくまで個人の意見です。これを参考にした結果生じた損害やトラブルについて、当社は責任を負いかねます。また、法的安心の視点でのアドバイスは正式な法律相談ではありません。具体的な法的問題は、専門の弁護士にご相談ください。

有識者の見解 (1件)

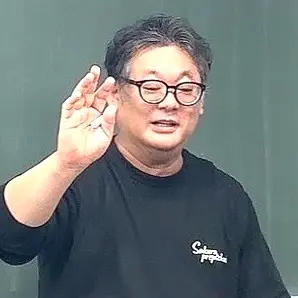

田谷 智紀 先生

s-Liveきょうと山科校

「このまま通える塾が見つからなければ、やはり通塾はあきらめるしかないのでしょうか?」

そう思ってしまうのは無理もないと思います。

でも、答えはNOと考えます。

もしかするとお子さんに原因があるわけではなく、

“特性を受け入れる準備ができている塾”がみつからないことが問題なのかもしれません。

◆受け入れ可能な塾を見つけるポイントを挙げてみました

1. 子どもへの対応が具体的か?

「集中が切れたときどう対応しますか?」

→「状況により臨機応変に」ではなく、具体的な工夫や実例を話せるかがポイント。

2. 「動く=ダメ」になっていないか?

立ち歩きや姿勢の変化があっても、学びを止めない工夫があるか。

叱るより“切り替えるサポート”を重視している塾が理想。

3. 教室の空気がどうか?

子ども同士の雰囲気、先生の口調、声かけのテンポ……

見学や体験でしか見えない“空気感”も、判断材料になります。

面談時での伝え方や質問も考えてみました

伝え方:

「学ぶことが好きで、本人なりの集中の形があります」

「興味のあることにはとても意欲的です」

→診断名や苦手なことばかりを先に話さなくてもOK。

質問例:

・「立ち歩いたりしたとき、どのように対応されますか?」

・「同じ教室に特性のあるお子さんがいた場合、先生はどう関わりますか?」

希望の伝え方:

NG:「注意しないでください」

OK:「失敗に敏感なので、声かけに工夫をいただけると安心します」

◆もし「なんか違う」と感じたら…

遠慮はいりません。

「合わないかも」と思った直感は、意外と的確です。

その場合は、無理に通わせず、視点を広げてみてください。

たとえば塾以外での 選択肢として

・オンライン個別/家庭教師

・フリースクールやNPO支援

・家庭学習+地域の居場所

もあるかもしれません。

学びの場は塾だけではありません。

大切なのは「通わせること」ではなく、“本人の意欲が続く環境”です。

お子さまは「じっとできない子」ではなく、「動きながら考える力を持った子」かもしれません。

その力を理解してくれる大人と出会えたとき、きっと学びはもっと楽しく、自由になるかもしれません。

焦らず、でもあきらめずに。

親としてその可能性を信じることが、いちばんの“学びの味方”と考えます。